“LA LADRILLERA”

CUENTO DE MANUEL

GAMIO ESCRITO EN AZCAPOTZALCO EN 1919

Por Don Nayarito Cantalicia

(Grupo Formiga)

Este gran mexicano fue el arqueólogo que hizo las primeras

excavaciones estratigráficas de la historia nacional, justamente en territorio de

Azcapotzalco, entre 1911 y 1913.

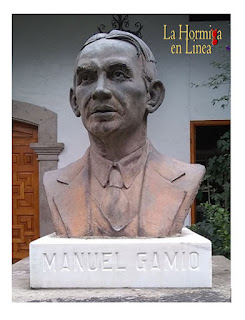

En el jardín principal de nuestra céntrica Casa de Cultura,

se tiene un busto de él, y junto tiene una placa que dice “Manuel Gamio (1883 – 1960) Padre de la Arqueología moderna en México.

Busto en bronce realizado por el escultor Sergio Peraza. 16 de julio de 2000.

En memoria de la primera excavación científica de México realizada en

Azcapotzalco”.

Él también publicó el libro “Vidas dolientes”, en 1937, (Ediciones Botas, México), en su

primera incursión al mundo del cuento y la novela. De ese libro he tomado el

siguiente relato, para incluirlo en el grupo de textos de “La hormiga en línea”

de éste mes.

Algo peculiar de este cuento, a diferencia de otros de dicho

libro, es que lo escribió en Azcapotzalco. Se ha acostumbrado que si el autor

lo quiere, puede terminar el texto con el nombre de la población en donde lo

redactó, y el año. En este caso, el texto finaliza con “Azcapotzalco, 1919”. Otros textos ahí reunidos, indican otro

sitio, otro año, o no indican nada al respecto. Habiendo sido escrito éste en

nuestro territorio, me pareció que podía ser buen acompañante al tema de este

mes.

Sin más, pasemos al cuento, del cual solo eliminaremos un

fragmento intermedio que no afecta el entendimiento de la trama:

“LA LADRILLERA”

“Ya era muy tarde. El

sol se colaba por las rendijas y agujeros de la puerta negruzca, dorando con

sus rayos el polvo del jacal. Gritos del amanecer venían de lejos; los gallos

cantaban uso tras otros, acatando quien sabe que sucesión jerárquica. Vacas mugidoras

y jóvenes terneras saltarinas, acudían a los pastos, guiadas por la imprecación

incesante, del vaquero. El paso de carros y “guayines” se anunciaban con el

doliente rechinar de muelles y el traqueteo de tablas sueltas.

Apartó el jorongo gris

que le servía de embozo y se palpó el pecho, combado y recio; le dolía como si

lo hubieran golpeado; le dolían también la cabeza, la garganta y los muslos.

Extendió el brazo, y tentaleando la tierra endurecida y húmeda, logró atinar

con una botella que ahí cerca estaba. No contenía alcohol; hurgó entonces bajo

el petate, hasta dar con un cigarrillo que, apenas encendido y gustado, arrojó

contra el muro. Tornó a arrebujarse, distendió brazos y piernas, tosió

sonoramente y cerró los ojos, esperando hallar, en ese recogimiento, alivio al

malestar que todas las mañanas, todos los días y todas las noches mordía su

corazón y estrujaba su cuerpo… Permaneció inmóvil, haciéndose más hondo el

silencio en el triste tugurio. Miraba hacia el techo con pupilas absortas;

dijérase que se perdía en cavilaciones y recuerdos. Más no era así; desde aquel

día fatal, no podía analizar sucesos ni orientar impulsos. ¡Sufría! … No sabía

más…

Maquinalmente, volvió

a tomar la botella; pero, al recordar que estaba vacìa, la colocó en el suelo.

El malestar crecía. Intentó levantarse y salir para batir el lodo bajo el sol o

para beber, en el tinacal, muchas jícaras de pulque fuerte, pues por uno u otro

medio se adormecería ese escozor motral. Al incorporarse bruscamente, cayó la

frazada, alzándose del humilde jergón el aroma acre y sensual de los talamos

juveniles. Entonces recordó todo. Como torrente bravío clamoreó su sangre en

las venas; llameaban las pupilas y el aliento era ronco rugido. Se arrojó de

bruces en el petate y aspiró con fruición aquí y allá, como macho montaraz que

rastrea las huellas de la hembra perdida. Sus manos palpaban dulcemente el tule

tranzado o se crispaban con rabia, arrancándole jirones. La nombró con ternura

y sus labios unciosos acariciaban la polvosa estera. Allí debía estar, allí,

como en tiempos pasados; la blanca camisa en contraste con los hombros morenos

y llenecitos; los negros ojos de capulín, brillando y escondiéndose

picarescamente; con dientes perlinos y labios húmedos sonreiría, reclamando un

diluvio de besos…

Largo rato permaneció

tumbado, como una pobre bestia agotada en cruenta labor.

Salió de casa

sintiendo alivio, con los nervios flojos por la crisis sufrida. Tropezó en la

calzada con vecinas del pueblo que, aunque apenas se dignaban divisarlo, significaban

claramente no ignorar su vergüenza.

En el obrador se

trabajaba de lleno; el barro untuoso y plástico, dispuesto en montones oscuros,

parecía masa de chocolate; chiquillos semidesnudos espolvoreaban el estiércol

que había de darle consistencia, y varios hombres, con las nervudas piernas al

aire, lo pisoteaban sin cesar, produciendo monótono “clac, clac”; otros dejaban

caer, de delantales colgados al cuello, trozos deformes de pasta batida, que

iba a llenar cuadretes de madera; se silbaban aires de la tierra, y loas del

“interior” canturreaban valonas sentimentales. Más allá, el horno erguía su

pesada estructura, coronándose a ratos con fulgores rojizos para luego

empenacharse con humareda negruzca. Hileras de adobes de un gris pizarroso se

asoleaban, simulando boas escamosas. Contrastaban, con armónico sonreír de

matices, el oro viejo de las majadas dispersas, el púrpura encendido de

ladrillos apilados y el verde mate de la alfalfa exúbera. En el horizonte

esfumaban desgarraduras altas serranías, y más acá, extendía sus laderas

tristes la loma de los Remedios, mirándose el caserío como bandada de palomas

posada en la cima. El sol brillaba muy alto, poniendo vida y tonos fuertes en

el paisaje. La poma de esta tarde de luz, la alegría de los hombres y el pasivo

goce de las cosas, ensombrecieron más su desesperación.

Se dirigió a su

“campo” empuñando la adobera, sin que nadie fijara en él atención especial,

bien que a hurtadillas lo espiaran. Su mirada lúgubre y resuelta, donde parecía

asomarse la muerte; un extremado vigor muscular que le permitió siempre hacer

la tarea de dos hombres y también cierto machete costeño que guardaba en casa,

ponía coto a burletas y puyas. Todos se marcharon con las primeras sombras del

atardecer. El sol seguía encarnizado en la labor, curvado el torso moreno.

Como esa tarde

laboriosa fueron muchos días siguientes: llegaba antes del amanecer, sintiendo

en los huesos el frío vapor que se levantaba de las zanjas y quebrando los

endebles cristales que a su paso extendían las heladas. Después, sufría las

mordeduras del sol hasta su puesta, clavado en la tarea, sin almorzar ni comer,

visto lo cual por los adoberos pensaron que su aflicción llegaba hasta buscar

la muerte. Esa vital resistencia lo volvía loco; muchas veces, que entró al

jacal, ardiente y tembloroso, no sabiendo cuando llegaba ni cuando se iba la

fiebre, se sintió feliz al perder la conciencia de las cosas y el hilo de las

ideas. Desgraciadamente, al apuntar la madrugada, el fingido mal desaparecía y

él quedaba, como siempre, vigoroso, dueño de si mismo, atormentado por mil

recuerdos, abatido por la nerviosidad del cuerpo y el escozor del alma,

mirándola siempre allí, muy cerca de él, en la pobre estera que tampoco había

olvidado, ya que aun guardaba el aroma punzante de sus carnes duras y de sus

crenchas corvinas.

Cambió de rumbo. No

fue más a la ladrillera, sino al tinacal del rancho o al tendajón del pueblo.

Le costaba trabajo alcanzar el consuelo y olvido: había que apurar enormes

jícaras de pulque y muchas copas de “refino” para que su mente perdiera

lucidez. Luego que esto sucedía notábanse en sus pupilas llamaradas fulgurantes

que herían a todos provocándolos a mortal conflicto. Unos, por conocerlo de

fama, y otros de solo mirarlo, eludían el reto, quedándose él como único señor

del campo.

Las estrellas

parpadeantes lo acompañaban en su marcha incierta al mísero jacal, donde se

tendía de cualquier modo, menos cuidadoso que una bestia.

Pasó el tiempo y

“aquello” no desaparecía. Le dolían cuerpo y alma; la amaba como antes.

Si le hubiese asistido

consejo afectuoso ¡quién sabe! Pero a nadie se le daba un comino de su dolor.

Cierta vez que el fastidio era mortalmente abrumador pensó irse a otra parte, a

la ladrillera de San Bartolo, donde hacía rancho Atanasio, el paisano que lo

acompañó al venirse del “interior” y que hasta poco antes trabajaba con él,

partiendo tareas.

Sin tomar nada del

cuartucho, salió dejando la puerta entornada, como muda invitación para que el

primer llegado diera buena cuenta de los trapos y trebejos odiosos que allí

quedaban. Era domingo, las campanas del poblacho llamaban a misa y brindaban

sosiego a su mente conturbada. No miró en torno al partir, ni dio ocasión al

asalto de pensamientos inoportunos. Sus ojos estaban fijos en la calzada

polvorienta, que se extendía, como gusano blanquecino, opreso entre las garras

de magueyes enfilados.

Tras una hora de

caminar sin sentir la marcha, divisó el alto ramaje del fresno conocido, y más

acá, al pie de una ladera pelona, espirales de humo de un horno recién cargado.

Avanzó más, hasta las ringleras de tabique y ya iba a pisar el patio donde se

asolea el adobe, cuando escuchó argentina carcajada mujeril, que fue caricia y

zarpazo en su corazón, campana que tocaba a gloria y esquila que doblaba a

muerto. Los miembros agarrotados parecían muertas ramazones de árbol caduco;

intenso temblor agitaba su cuerpo como si el alma estuviese cogida por

tempestuosa borrasca; ansias de agonía le ahogaban, confundiéndose al salir de

su pecho rugidos sordos y sollozos suspirantes.

Al cabo de algunos

minutos, que duraron como muchos años, volvió en sí y tornó a escuchar…

¡Eran ellos! Atanasio

el buen amigo, y Ella, su mujercita, la que lo impulsó a abandonar familia y

tierra. Jugueteaban como dos tortolillos, en pleno idilio, en luna de miel.

Ella corría, escondiéndose entre las pilas de adobe y tabique y él la

alcanzaba, cobrando su triunfo con sonoros besos estampados en los labios, en

los ojos, en la mata de opulento cabello. En una de tantas, ella trepó al

horno, destacándose el busto airoso entre las rojas llamas de la lumbrada.

Atanasio fue en su busca y ya arriba enlazaron las manos, y aproximando poco a

poco los labios los unieron en un beso salvaje.

El recién llegado

saltó al horno, alcanzó su cima y antes de que pudieran reconocerlo y buscar

salvación, los arrojó al abismo; primero a él, que más feliz, no advirtió su

llegada; luego a ella, la tomó por la garganta, y con mayor rabia, la hizo caer

en la hornaza donde se acallaron sus gritos; gran llamarada se alzó y caudas

chispeantes hacían pirotecnia fúnebre; olor pestilente de carnes y ropas que

ardían, subió en bocanadas; por dos veces una manecita pequeña y fina se

levantó entre un brazalete de llamas doradas, crispando los dedos, como si

pidiera gracia o lanzara maldición. Cuando ya nadie se movía en el macabro

fogón, descendió pausadamente, acosado por las llamas. Nadie había acudido. Era

domingo.

Iba de vuelta por la

calzada. En sus manos quemadas, rojas a trechos, alternaban ampollas y

ulceraciones. El cabello chamuscado amarilleaba como si estuviese mal teñido.

Pocas cejas y pestañas escaparon al ardiente huracán…

Se sentía bien. Habían

quedado atrás el malestar del cuerpo y el escozor del alma.

Atzcapotzalco 1919”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario